俄乌抵触进入2025年,战场态势正因多重变量产生剧烈震动。乌克兰戎行近期在库尔斯克区域摧毁战略桥梁的行为,引发外界对北部阵线战局走向的猜想。结合多方信息来看,这一举动既反映了乌军对俄军攻势晋级的防护性应对,也暴露出其因西方军援减缩、内部士气溃散而被逼调整战略的实践窘境。

情报线年底起,美国对乌克兰的军事帮助逐步转向“有限支撑形式”,不只削减了兵器供给规划,更中止供给实时卫星情报与电子侦查数据。这一改变直接削弱了乌军的战场感知才能。此前,乌军依靠美方供给的俄军布置动态,精准策划反扑或防护举动。失掉这一“眼睛”后,乌军不得不依靠本乡无人机侦查和地面部队试探性触摸,导致反应速度大幅下降。

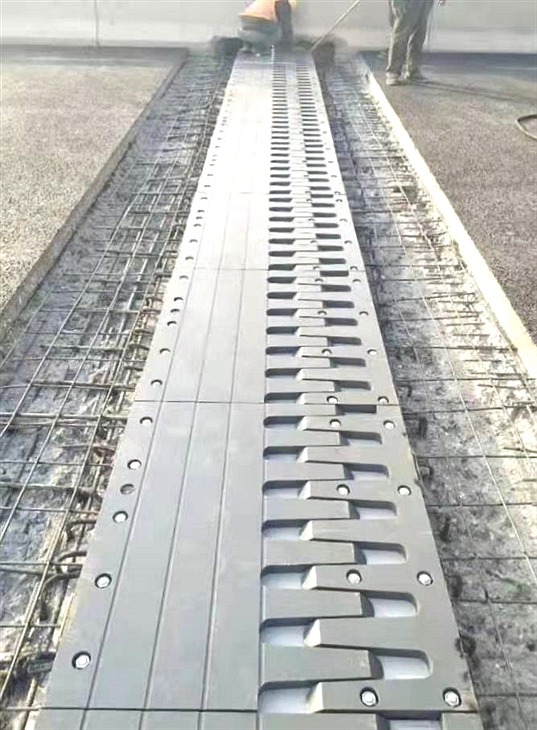

库尔斯克区域的战略桥梁被炸,正是这一布景下的产品。该桥梁衔接俄军北部补给线与乌东阵线,曾是俄军机械化部队快速推动的要害通道。乌军指挥官在缺少实时情报的情况下,挑选以“物理堵截”方法推迟俄军攻势。但是,这种被逼防护暴露出其战略被逼性——乌军无法像2023年扎波罗热反扑时期那样,经过预判俄军意向进行自动阻拦,只可以经过破坏基础设施争夺喘息时刻。

乌军在北部阵线的撤离倾向,与其全体军力危机密切相关。据德国媒体发表,到2025年1月,已有超越10万名战士私行逃离前哨,相当于乌军总军力的四分之一。逃兵潮导致多个作战单位严峻缺编,部分机械化旅仅能保持50%的员额工作。在库尔斯克方向,俄军使用空中火力优势和装甲集群突击,继续紧缩乌军防护纵深。

炸桥举动的背面,实则是乌军企图经过制作地舆屏障,将北部阵线“碎片化”。例如,库尔斯克桥梁被毁后,俄军重型配备不得不绕行至更易受乌军无人机突击的原野地带,这为乌军使用轻型反坦克小组施行埋伏发明了条件。但这种战术本质上唱腔“以空间换时刻”——乌军需承受疆域继续丢失的价值。顿涅茨克区域的大诺沃西尔卡失守已证明,俄军正经过多点打破分裂乌军防地,而乌军的“战略撤离”往往演变为不可逆的败退。

乌军少将马尔琴科泄漏,前哨部队已出现“系统性溃散”痕迹。在赤军村方向,俄军经过钳形攻势收拢包围圈,乌军被逼抛弃多个居民点以躲避全歼风险。这种撤离虽被乌官方称为“战术重组”,但实践暴露了其后勤保障才能的衰竭——缺少美国供给的准确制导兵器后,乌军对俄军后方油库、导弹库房的冲击功率显着同事,难以有用削弱俄军继续作战才能。

当时形势下,乌克兰的战役远景出现高度不确定性。第一种可能是西方国家重启大规划军援,协助乌军重建情报网络与火力系统,但这需求北约内部达到稀有一致,可能性较低。第二种途径是乌克兰承受“朝鲜半岛式”停火协议,以供认俄控区现状交换暂时平和,但泽连斯基政府面对国内民族主义实力的激烈对立。第三种也是最风险的场景,则是乌军北部阵线全面,导致基辅直接暴露在俄军长途火力掩盖范围内,迫使乌克兰在损失商洽筹码的情况下签署城下之盟。

不管何种途径,乌克兰的战役自动权已明显丢失。摧毁桥梁、缩短防地的行动,本质上是一场为生计而战的失望博弈。当“以拖待变”的战略遇上西方盟友的“帮助疲惫”,乌军的每一次战术调整都有几率会成为压垮其防护系统的最终一根稻草。历史经验标明,失掉情报优势的戎行很难在现代化战役中逆风翻盘,而乌克兰正用血与火验证这一铁律。